3,50 €

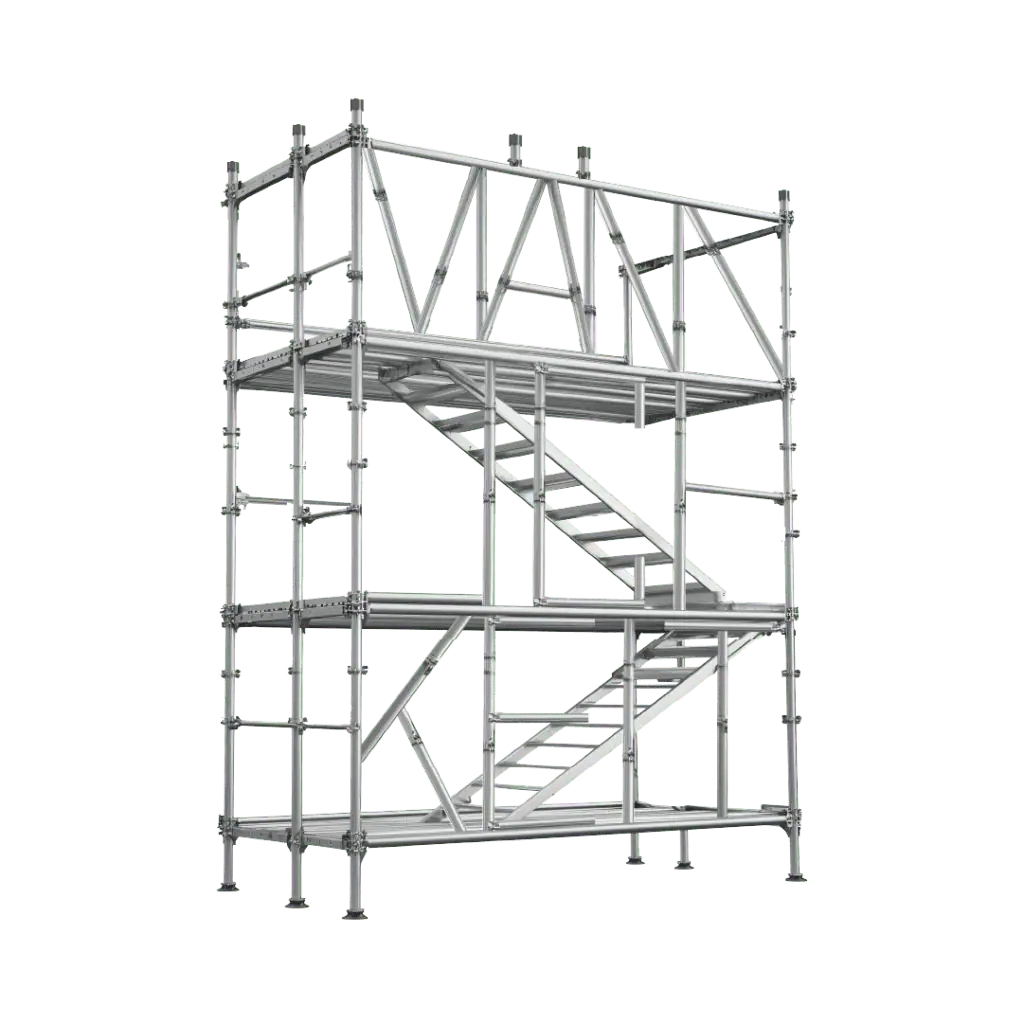

„Mit diesem Gerüst hab ich endlich das Fundament verstanden, auf dem die alten Vorstellungen basieren.“

Bereit für ein neues Fundament? Zeit, alte Strukturen hinter sich zu lassen – mit unserem Demontagegerüst schaffst du nicht nur Raum für Veränderung in deinen Projekten, sondern auch in der Denkweise! Dieses Gerüst ist dein Werkzeug, um starre Konstrukte ab- und neue Perspektiven aufzubauen. Robust, flexibel und sicher: Mit dem Demontagegerüst kannst du Männlichkeit als soziales Konstrukt verstehen und dekonstruieren.

Männlichkeit als soziales Konstrukt

Männlichkeit, wie wir sie heute verstehen, ist nicht das Resultat einer biologischen Bestimmung, sondern vielmehr das Produkt historischer, kultureller und sozialer Entwicklungen. Sie ist ein soziales Konstrukt, das über Jahrhunderte hinweg durch Gesellschaften, Traditionen, Institutionen und die Machtstrukturen, die sie aufrechterhalten, geformt wurde. Die Vorstellung von Männlichkeit, die wir heute in vielen Bereichen des Lebens antreffen – von der Arbeitswelt über die Medien bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen – ist eine, die tief in der Geschichte verwurzelt ist. Diese Normen, die oft als „natürlich“ oder „selbstverständlich“ angesehen werden, müssen hinterfragt, dekonstruiert und letztlich demontiert werden, um die zugrunde liegenden, gesellschaftlichen Mechanismen zu erkennen, die sie geschaffen haben.

Historische Entwicklung

In der Antike galt Männlichkeit als eng verbunden mit kriegerischen Tugenden wie Stärke, Tapferkeit und Ehre. Selbstmord aus Scham war in Rom oder Japan eine Reaktion auf Versagen im Kampf. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte das Bild des Mannes in Europa eine Wandlung, als unter Einfluss von Philosophen wie Rousseau und Persönlichkeiten wie Ludwig XIV. emotionale Offenheit und kulturelle Interessen in den oberen Schichten akzeptierter wurden.

Mit der Französischen Revolution und dem Code Napoléon wurde jedoch das Patriarchat als gesellschaftliches Grundprinzip verankert. Männer galten als Haushaltsvorstände und Autoritätsfiguren, was ihre Vormachtstellung innerhalb der Familie und Gesellschaft festigte. Im 19. Jahrhundert vertiefte die Zwei-Sphären- Lehre diese Rollentrennung, indem sie Männern die öffentliche und Frauen die private Sphäre zuschrieb. Diese „naturgemachten“ Unterschiede wurden als Argumentationsgrundlage für Geschlechterungleichheit genutzt, die bis heute nachwirkt. Gleichzeitig spielte Ehre eine zentrale Rolle im Männlichkeitsbild, und ritualisierte Gewalt wie Duelle waren gängige Mittel, um den eigenen Status zu verteidigen.

Die Industrialisierung brachte im 19. und 20. Jahrhundert neue Herausforderungen. Männer wurden zunehmend mit Wettbewerb und emotionaler Zurückhaltung konfrontiert, da der Kapitalismus Leistung und Effizienz in den Vordergrund rückte. Währenddessen entstanden Bruderschaften und Clubs, die männliche Netzwerke stärkten, jedoch oft emotionale Distanz betonten. Die Vorstellung des „neuen Mannes“ basierte auf Stärke, Rationalität und Kontrolle – Eigenschaften, die auch durch die Wehrpflicht und Bewegungen wie die Pfadfinder gefördert wurden.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden geschlechterbezogene Vorstellungen zunehmend kritisiert, vor allem von Frauen. Die Suffragettenbewegung forderte lautstark Frauenrechte und prangerte die männliche Dominanz an. Der Erste Weltkrieg brachte Veränderungen: Frauen übernahmen verstärkt Tätigkeiten außerhalb des Haushalts, erlangten finanzielle Unabhängigkeit und konnten sich freier in der Öffentlichkeit bewegen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschob sich das Männerbild hin zum erfolgreichen Geschäftsmann und Selfmademan. Beruflicher Erfolg und Effizienz wurden zentrale Merkmale der Männlichkeit. Mit der Vorstellung des „American Dream“ entstand das Bild des „Organization Man“, der Loyalität gegenüber dem Unternehmen über persönliche Werte wie Ehre und Charakter stellte.

In den 1970er-Jahren kritisierten Feministinnen zunehmend die aggressive Männlichkeit der Gegenkultur und hinterfragten starre Geschlechterrollen. Es wurden erste Gesetze für Gleichberechtigung und gegen sexuelle Belästigung verabschiedet. Einige Feministinnen betonten, dass Menschen unabhängig vom Geschlecht sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften besitzen.

Im Großteil des 20. Jahrhunderts war Homosexualität strafbar, was viele Männer benachteiligte. Bereits 1957 schlug der Wolfenden Report eine Reform der Gesetze in England vor, doch erst 20 Jahre später wurde diese umgesetzt. In den 1980er Jahren führte die AIDS-Krise in einigen westlichen Ländern zu einer Zunahme der Homophobie. In den USA blieben Gesetze, die bestimmte sexuelle Handlungen zwischen Männern untersagten, bis zum Obersten Gerichtshofsurteil im Fall *Lawrence v. Texas* (2003) bestehen.

Das Männerbild des späten 20. Jahrhunderts, dass die Soziolog*innen Deborah David und Robert Brannon unter dem Manbox-Modell beschrieben haben, wird als besonders schädlich angesehen, da es männliche Gewalt und Risikobereitschaft unterstützt und Emotionen sowie zwischenmenschliche Beziehungen vernachlässigt. Es diskriminiert zudem Männer, die als weniger ehrgeizig, risikoscheu oder homosexuell gelten.

Im Gegensatz zum Männerbild des 19. Jahrhunderts ermöglicht das Manbox- Modell Männlichkeit unter den Individuen zu vergleichen. Männer, die sich stärker an die festgelegten Standards halten, werden eher als „echte Männer“ betrachtet. Studien zeigen jedoch, dass Männer sich selbst oft nur im unteren oder mittleren Bereich dieser Bewertungsskala einordnen.

Die Soziologin R. W. Connell denkt, dass innerhalb einer Kultur verschiedene Modelle von Männlichkeit existieren können. Connell war eine der ersten Theoretikerinnen, die sich mit den gesellschaftlichen Einflüssen auf Männlichkeit beschäftigte. In ihrem Buch *Der gemachte Mann* (1995) beschreibt sie verschiedene Formen von Männlichkeit. Männer können laut Connell verschiedene Rollen einnehmen, wie etwa die des Rebellen, des „Softboys“ oder des Nerds, und jede dieser Varianten wird von kulturellen Kräften unterschiedlich geprägt. Connel beschäftigt sich auch mit „hegemonialer Männlichkeit“ und bezeichnet damit die Form von Männlichkeit, die in der Gesellschaft dominiert und die die größte Macht ausübt. In der westlichen Welt entspricht dieses Bild häufig der „Manbox“, also einem klar definierten Ideal von Männlichkeit, das weiße, heterosexuelle Männer aus der Oberschicht am meisten verkörpern. Sportler und Politiker fallen oft in diese Kategorie und profitieren besonders davon. Männer, die sich ganz von der hegemonialen Männlichkeit abgrenzen, müssen mit negativen Konsequenzen oder Sanktionen rechnen. Diese Abgrenzung betrifft oft Angehörige von Minderheiten oder Männer, die ein alternatives Männlichkeitsbild leben.